Jakarta, Cyeber Indonesia – Kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Tegal yang sempat menyita perhatian publik kini berakhir dengan kesepakatan damai. Keputusan tersebut memicu kritik tajam terhadap proses penegakan hukum, perlindungan korban, serta transparansi aparat dalam menangani perkara sensitif.

Kronologi Dugaan Kasus

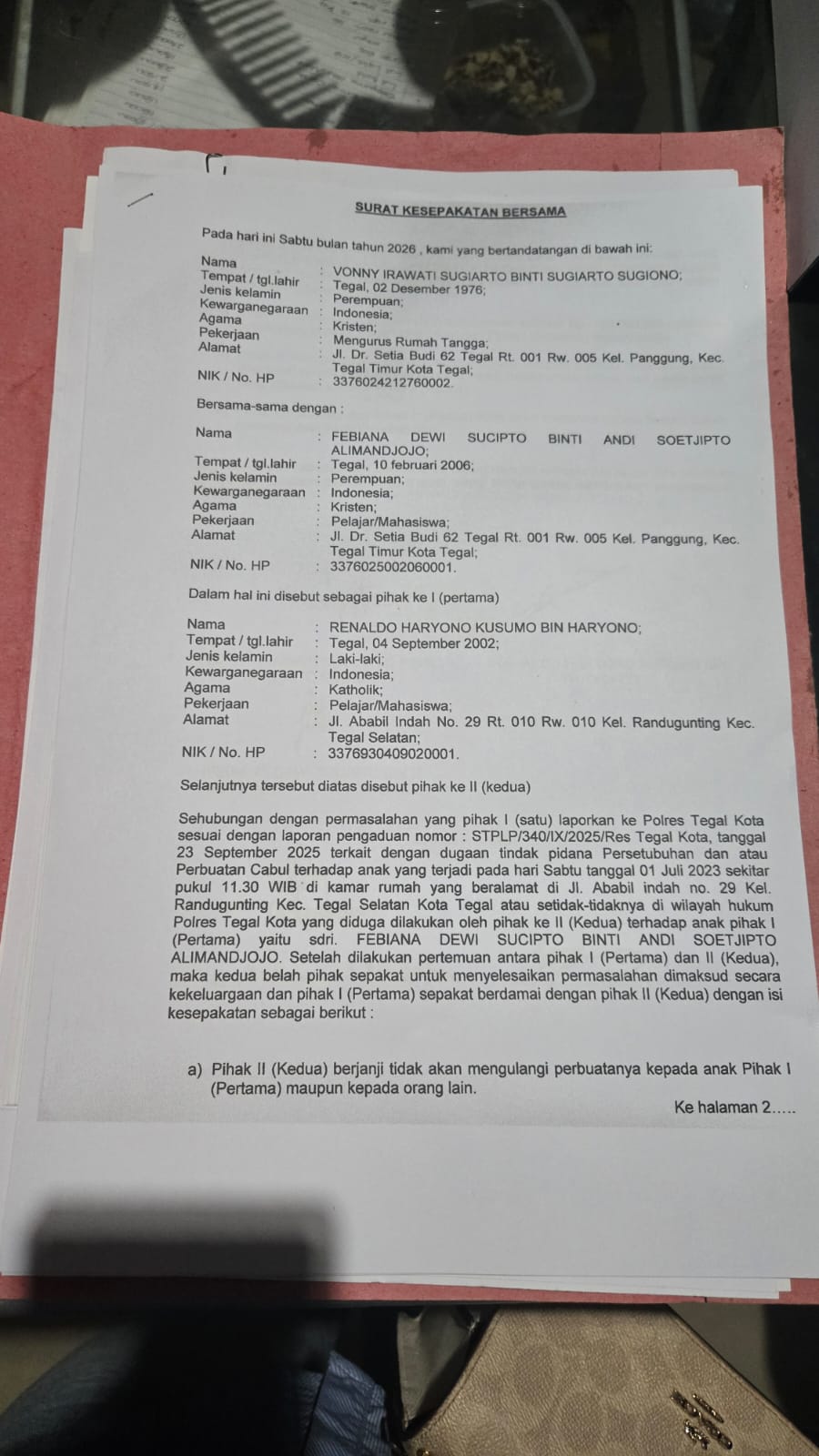

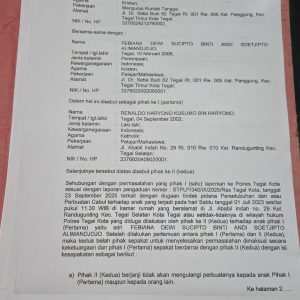

Seorang ibu rumah tangga, Vonny Irawati Sugianto, sebelumnya melaporkan seorang mahasiswa bernama Renaldo Haryono Kusumo alias Aldo ke Satreskrim Polres Tegal Kota. Laporan itu berkaitan dengan dugaan perbuatan tidak senonoh terhadap putrinya, Febiana Dewi Sucipto, yang saat kejadian masih berusia 17 tahun dan duduk di bangku kelas dua SMA.

Menurut pengakuan korban kepada ibunya, peristiwa tersebut terjadi pada April 2023. Vonny mengaku terpukul dan melaporkan kejadian itu demi mencari keadilan bagi anaknya.

Laporan resmi baru tercatat pada Selasa, 23 September 2025, dengan nomor STPLP/340/IX/2025/Res Tegal Kota. Polisi disebut langsung menindaklanjuti laporan tersebut.

Mandeknya Proses Hukum

Namun, dalam perkembangannya, penyidik menyatakan tidak menemukan bukti kuat untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya. Ketiadaan bukti foto atau video disebut menjadi alasan utama.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Dalam kasus dugaan kekerasan seksual, terutama terhadap anak, pembuktian tidak semestinya bertumpu pada dokumentasi visual semata. Pendekatan yang berperspektif korban, termasuk pemeriksaan psikologis, visum, dan pendalaman keterangan, seharusnya menjadi bagian penting dalam proses penyidikan.

Publik menilai alasan “tidak ada bukti foto atau video” mencerminkan pendekatan yang masih kaku dan belum sensitif terhadap karakteristik kejahatan seksual yang kerap terjadi tanpa saksi maupun rekaman.

Damai dan Isu Uang Ratusan Juta

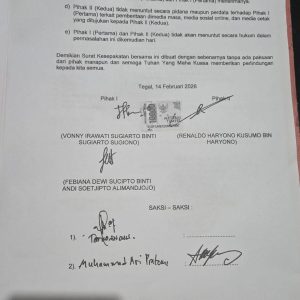

Kasus ini kemudian berujung pada kesepakatan damai antara kedua pihak. Vonny menyebut perdamaian terjadi karena perkara tidak dapat dilanjutkan secara hukum.

Di sisi lain, muncul informasi di masyarakat mengenai adanya dugaan pemberian uang hingga ratusan juta rupiah dalam proses perdamaian. Meski tidak ada pengakuan terbuka terkait nominal maupun tujuan uang tersebut, isu ini memicu kecurigaan publik terhadap kemungkinan “keadilan yang dinegosiasikan”.

Korban sendiri mengaku mengikuti kesepakatan damai atas saran kuasa hukum dan karena khawatir menghadapi tuntutan balik.

Pernyataan ini menambah daftar persoalan: apakah korban benar-benar memiliki ruang aman untuk bersuara, atau justru berada dalam tekanan situasi hukum yang tidak berpihak.

Polisi Lepas Tanggung Jawab?

Ketika dikonfirmasi, perwira yang sebelumnya menangani perkara tersebut menyatakan telah pindah tugas dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Kapolres. Jawaban tersebut dinilai tidak memberikan kejelasan atas proses penyidikan yang telah berjalan.

Minimnya penjelasan resmi dari kepolisian membuat publik semakin mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Kritik Tajam: Keadilan yang Gagal Ditegakkan

Kasus ini memperlihatkan sejumlah persoalan serius:

Pendekatan pembuktian yang tidak berpihak pada korban

Kekerasan seksual sering terjadi tanpa bukti visual. Mengandalkan foto atau video sebagai bukti utama menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap dinamika kejahatan seksual.

Kriminalisasi balik sebagai bayang-bayang korban

Ketakutan korban terhadap kemungkinan tuntutan balik menjadi indikator bahwa sistem belum memberikan perlindungan maksimal.

Perdamaian dalam kasus anak

Dugaan pencabulan terhadap anak semestinya menjadi delik serius yang tidak berhenti hanya karena kesepakatan damai, mengingat ada kepentingan perlindungan anak dan kepentingan publik.

Minimnya transparansi aparat

Pernyataan “sudah pindah tugas” tanpa penjelasan substansi perkara memperkuat kesan lemahnya akuntabilitas.

Negara Harus Hadir

Kasus ini menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Negara tidak boleh kalah oleh mekanisme damai yang berpotensi menutup kebenaran. Perlindungan korban, khususnya anak, harus ditempatkan di atas segala bentuk kompromi.

Jika tidak ada evaluasi serius, publik akan terus melihat hukum sebagai ruang yang bisa dinegosiasikan, bukan ditegakkan. Dan yang paling dirugikan dalam situasi seperti ini adalah korban—yang kehilangan keadilan untuk kedua kalinya.